зҪ‘еҸӢзӣҙеҮ»ејҖй—ЁжқҖжғЁеү§пјҡйҳІеҫЎжҖ§йӘ‘иЎҢжҳҜдҝқе‘Ҫе…ій”®

дёҖгҖҒй•ңеӨҙдёӢзҡ„жғҠйӯӮзһ¬й—ҙпјҡж— жі•йў„зҹҘзҡ„ "иҪҰй—Ёйҷ·йҳұ"

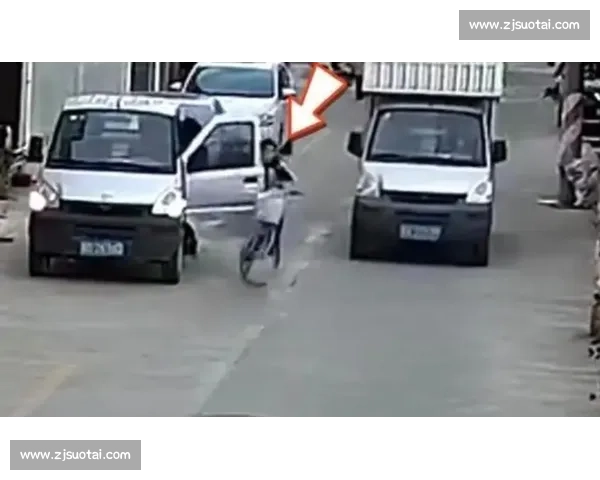

"иҪҰй—ЁзӘҒ然弹ејҖзҡ„зһ¬й—ҙпјҢз”өеҠЁиҪҰзӣҙжҺҘиў«йЎ¶йЈһпјҢйӘ‘иҪҰдәәж»ҡеҲ°и·Ҝдёӯй—ҙпјҢеҗҺйқўзҡ„жұҪиҪҰж №жң¬жқҘдёҚеҸҠеҲ№иҪҰ......" иҝ‘ж—ҘжҲҗйғҪзҪ‘еҸӢеҸ‘еёғзҡ„зӣ‘жҺ§и§Ҷйў‘йҮҢпјҢзҪ‘зәҰиҪҰд№ҳе®ўжңӘз»Ҹи§ӮеҜҹдҫҝжҺЁејҖеҸіеҗҺиҪҰй—ЁпјҢеҜјиҮҙжӯЈеёёйӘ‘иЎҢзҡ„еҫҗжҹҗдёҺжҗӯиҪҪдәәиөөжҹҗжҹҗеҖ’ең°еҸ—дјӨпјҢиҖҢеҸёжңәз«ҹзӣҙжҺҘй©ҫиҪҰзҰ»ејҖзҡ„еңәжҷҜпјҢеј•еҸ‘е…ЁзҪ‘еҜ№ "ејҖй—ЁжқҖ" дәӢж•…зҡ„зғӯи®®гҖӮж— зӢ¬жңүеҒ¶пјҢеҸҰдёҖеҲҷжөҒдј дәҺзҪ‘з»ңзҡ„и§Ҷйў‘дёӯпјҢе°Ҹз”·еӯ©йӘ‘еҚ•иҪҰи·ҜиҝҮи·Ҝиҫ№еҒңиҪҰж—¶йҒӯйҒҮ "ејҖй—ЁжқҖ"пјҢж‘”еҖ’еҗҺдёҚе№ёиў«еҗҺж–№иҪҰиҫҶзўҫеҺӢпјҢжӮІеү§з”»йқўд»ӨдәәжҸӘеҝғгҖӮ

иҝҷдәӣиў«зҪ‘еҸӢзӣ®еҮ»е№¶и®°еҪ•зҡ„жғЁеү§е№¶йқһдёӘдҫӢгҖӮж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢ92% зҡ„ "ејҖй—ЁжқҖ" дәӢж•…еҸ‘з”ҹеңЁеҹҺеёӮйҒ“и·ҜпјҢе…¶дёӯ 30% йӣҶдёӯеңЁеҸҢеҗ‘дёӨиҪҰйҒ“пјҢ17% еҸ‘з”ҹеңЁе№ідәӨи·ҜеҸЈеҸҠе‘Ёиҫ№еҢәеҹҹ вҖ”вҖ” иҝҷдәӣжӯЈжҳҜеёӮж°‘ж—ҘеёёйӘ‘иЎҢжңҖйў‘з№Ғзҡ„и·Ҝж®өгҖӮжӣҙд»ӨдәәиӯҰжғ•зҡ„жҳҜпјҢи¶… 30% зҡ„жӯӨзұ»дәӢж•…дјҡеј•еҸ‘дәҢж¬Ўзў°ж’һпјҢ61% зҡ„дәҢж¬ЎдәӢж•…иЎЁзҺ°дёәйӘ‘иЎҢиҖ…иў«еҗҺж–№иҪҰиҫҶзўҫеҺӢпјҢиҖҢ 75% жңӘдҪ©жҲҙе®үе…ЁеӨҙзӣ”зҡ„йӘ‘иЎҢиҖ…еңЁдәӢж•…дёӯдјҡйҒӯеҸ—йў…и„‘жҚҹдјӨзӯүдёҘйҮҚдјӨе®ігҖӮ

дәҢгҖҒиҮҙе‘Ҫй“ҫжқЎзҡ„жӢҶи§ЈпјҡдёәдҪ• "ејҖй—ЁжқҖ" йҳІдёҚиғңйҳІпјҹ

"ејҖй—ЁжқҖ" зҡ„еҸ‘з”ҹеҫҖеҫҖжәҗдәҺеӨҡйҮҚз–ҸеҝҪзҡ„еҸ еҠ гҖӮдёӯеӣҪйҒ“и·ҜдәӨйҖҡе®үе…ЁзҪ‘зҡ„з ”з©¶жҢҮеҮәпјҢ96% зҡ„дәӢж•…жәҗдәҺй©ҫд№ҳдәәе‘ҳејҖй—ЁеүҚжңӘи§ӮеҜҹдё”ж“ҚдҪңдёҚеҪ“пјҢиҖҢ 29% зҡ„иӮҮдәӢиҪҰиҫҶжң¬иә«е°ұеӯҳеңЁиҝқжі•еҒңиҪҰиЎҢдёәпјҢеңЁзҰҒеҒңи·Ҝж®өгҖҒдәәиЎҢжЁӘйҒ“зӯүеҚұйҷ©еҢәеҹҹйҡҸж„ҸеҒңйқ гҖӮжҲҗйғҪзҪ‘зәҰиҪҰдәӢж•…дёӯпјҢеҸёжңәж—ўеңЁжӢҗејҜеӨ„иҝқ规еҒңиҪҰеҰЁзўҚйҖҡиЎҢпјҢеҸҲжңӘжҸҗйҶ’д№ҳе®ўи§ӮеҜҹи·ҜеҶөпјҢд№ҳе®ўеҲҷзӣҙжҺҘжҺЁй—ЁдёӢиҪҰпјҢдёӨжқЎй”ҷиҜҜй“ҫжқЎжңҖз»Ҳй…ҝжҲҗдәӢж•…пјҢжңҖз»ҲеҸёжңәиў«и®Өе®ҡжүҝжӢ…дё»иҰҒиҙЈд»»пјҢд№ҳе®ўжүҝжӢ…ж¬ЎиҰҒиҙЈд»»гҖӮ

д»ҺйӘ‘иЎҢиҖ…и§Ҷи§’зңӢпјҢеҚұйҷ©еҫҖеҫҖи—ҸеңЁ "д№ д»Ҙдёәеёё" дёӯгҖӮеӨҡж•°дәәи·ҜиҝҮеҒң驶иҪҰиҫҶж—¶зјәд№ҸиӯҰжғ•пјҢж®ҠдёҚзҹҘйқҷжӯўзҡ„иҪҰиҫҶеҸҜиғҪйҡҸж—¶еҸҳжҲҗ "жқҖжүӢ"гҖӮе°Өе…¶еңЁеӯҰж Ўй—ЁеҸЈгҖҒе°ҸеҢәеҶ…йғЁи·ҜгҖҒзӘ„и·ҜеҒңиҪҰеҢәзӯүеңәжҷҜпјҢдёҙж—¶еҒңйқ зҡ„家й•ҝиҪҰгҖҒеҮәз§ҹиҪҰеёёеёёжҢӨеҚ йқһжңәеҠЁиҪҰйҒ“пјҢиҪҰй—ЁзӘҒ然ејҖеҗҜж—¶пјҢйӘ‘иЎҢиҖ…зҡ„еҸҚеә”ж—¶й—ҙеҮ д№Һдёәйӣ¶гҖӮжӣҙжЈҳжүӢзҡ„жҳҜпјҢжұҪиҪҰиҪҰй—Ёе‘ҲзӘ„й•ҝ "еҲҖеҲғ" зҠ¶пјҢејәеәҰеӨ§дё”йҡҗи”ҪжҖ§ејәпјҢзў°ж’һзһ¬й—ҙдә§з”ҹзҡ„иғҪйҮҸдјҡзӣҙжҺҘдҪңз”ЁдәҺдәәдҪ“пјҢйҖ жҲҗзҡ„дјӨе®іиҝңи¶…иҝҮжҷ®йҖҡж’һеҮ»гҖӮ

дёүгҖҒйҳІеҫЎжҖ§йӘ‘иЎҢпјҡйӘ‘иЎҢиҖ…зҡ„ "иҮӘжҲ‘дҝқжҠӨеҝ…дҝ®иҜҫ"

йқўеҜ№йҳІдёҚиғңйҳІзҡ„ "ејҖй—ЁжқҖ"пјҢдё“дёҡдәәеЈ«ејәи°ғпјҢйҳІеҫЎжҖ§йӘ‘иЎҢжҳҜйҷҚдҪҺдјӨе®ізҡ„е…ій”®гҖӮжүҖи°“йҳІеҫЎжҖ§йӘ‘иЎҢпјҢж ёеҝғеңЁдәҺйҖҡиҝҮйў„еҲӨйЈҺйҷ©гҖҒдё»еҠЁи§„йҒҝпјҢе°Ҷе®үе…Ёдё»еҠЁжқғжҺҢжҸЎеңЁиҮӘе·ұжүӢдёӯпјҢиҝҷйңҖиҰҒйӘ‘иЎҢиҖ…зүўи®° "и·қзҰ»гҖҒйҖҹеәҰгҖҒи§ӮеҜҹ" дёүеӨ§й“ҒеҫӢгҖӮ

дҝқжҢҒе®үе…ЁжЁӘеҗ‘и·қзҰ»жҳҜйҰ–иҰҒйҳІзәҝгҖӮж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢеӨ§йғЁеҲҶжұҪиҪҰиҪҰй—Ёжү“ејҖе®ҪеәҰеңЁ 80вҖ”100 еҺҳзұіпјҢеӣ жӯӨдёҺи·Ҝиҫ№иҪҰиҫҶдҝқжҢҒ 1 зұід»ҘдёҠи·қзҰ»пјҢжүҚиғҪзЎ®дҝқиҪҰй—ЁзӘҒ然ејҖеҗҜж—¶з•ҷжңүеҸҚеә”з©әй—ҙгҖӮж·ұеңідәӨиӯҰеңЁеӨҡиө·дәӢж•…и°ғжҹҘдёӯеҸ‘зҺ°пјҢжүҖжңүдёҺеҒңиҪҰеҸ‘з”ҹзў°ж’һзҡ„йӘ‘иЎҢиҖ…пјҢеқҮжңӘдҝқжҢҒи¶іеӨҹе®үе…Ёи·қзҰ»пјҢжңүдәӣз”ҡиҮізҙ§иҙҙиҪҰиә«йӘ‘иЎҢпјҢе®Ңе…ЁеӨұеҺ»дәҶйҒҝи®©жңәдјҡгҖӮеңЁеӯҰж Ўй—ЁеҸЈгҖҒе°ҸеҢәеҮәе…ҘеҸЈзӯүеҒңиҪҰеҜҶйӣҶеҢәеҹҹпјҢжӣҙеә”е°Ҷи·қзҰ»жү©еӨ§иҮі 1.5 зұід»ҘдёҠпјҢйҳІиҢғеӨҡиҪҰй—ЁеҗҢж—¶ејҖеҗҜзҡ„йЈҺйҷ©гҖӮ

жҺ§еҲ¶иҪҰйҖҹдёҺжҸҗеүҚеӨҮеҲ№жҳҜ第дәҢйҮҚдҝқйҡңгҖӮи·ҜиҝҮеҲҡеҒңдёӢзҡ„иҪҰиҫҶгҖҒејҖеҗҜеҸҢй—Әзҡ„иҪҰиҫҶжҲ–й©ҫ驶е‘ҳжӯЈеңЁжҚўеә§дҪҚзҡ„иҪҰиҫҶж—¶пјҢеҝ…йЎ»еҮҸйҖҹиҮіжҜҸе°Ҹж—¶ 10 е…¬йҮҢд»ҘеҶ…пјҢеҗҢж—¶еҸіжүӢиҪ»ж”ҫеҲ№иҪҰиёҸжқҝеӨҮеҲ№гҖӮжҳҶжҳҺдәӨиӯҰжҸҗйҶ’пјҢиҝҷзұ»иҪҰиҫҶйҡҸж—¶еҸҜиғҪжңүдәәе‘ҳдёӢиҪҰпјҢеҮҸйҖҹиғҪе°ҶеҸҚеә”ж—¶й—ҙд»Һ 0.2 秒延й•ҝиҮі 1 з§’д»ҘдёҠпјҢеӨ§е№…жҸҗеҚҮйҒҝи®©жҲҗеҠҹзҺҮгҖӮеҶ¬еӯЈйӘ‘иЎҢж—¶жӣҙйңҖи°Ёж…ҺпјҢиЎЈзү©еҺҡйҮҚдјҡеҪұе“ҚеҸҚеә”йҖҹеәҰпјҢз§ҜйӣӘи·Ҝйқўжҳ“еҜјиҮҙеҲ№иҪҰжү“ж»‘пјҢдҪҺйҖҹйҖҡиЎҢе°ӨдёәйҮҚиҰҒгҖӮ

ејәеҢ–еҠЁжҖҒи§ӮеҜҹжҳҜйў„еҲӨйЈҺйҷ©зҡ„ж ёеҝғгҖӮйӘ‘иЎҢж—¶еә”е…»жҲҗ "жү«иҪҰ + зңӢдәә" зҡ„д№ жғҜпјҡж—ўиҰҒи§ӮеҜҹиҪҰиҫҶжҳҜеҗҰжңүиҪҰй—ЁеҚіе°ҶејҖеҗҜзҡ„иҝ№иұЎпјҲеҰӮиҪҰзӘ—жҷғеҠЁгҖҒдәәеҪұ移еҠЁпјүпјҢд№ҹиҰҒз•ҷж„ҸеҸёжңәжҳҜеҗҰеңЁеҗҺи§Ҷй•ңдёӯи§ӮеҜҹеҗҺж–№гҖӮжҗңзӢҗзҪ‘жҖ»з»“зҡ„ "йҖҸи§Ҷзңје…»жҲҗжі•" жҢҮеҮәпјҢеҪ“еҸ‘зҺ°еҒңйқ иҪҰиҫҶеҶ…жңүдәәеҮҶеӨҮдёӢиҪҰж—¶пјҢеҸҜжҸҗеүҚйёЈз¬ӣжҸҗзӨәпјҢжҲ–жһңж–ӯз»•иЎҢиҮіеҜ№еҗ‘ж— иҪҰеҢәеҹҹйҖҡиҝҮгҖӮеҗҢж—¶иҰҒеқҡеҶіж‘’ејғйҖҶиЎҢгҖҒеҚ з”ЁжңәеҠЁиҪҰйҒ“зӯүеҚұйҷ©иЎҢдёәпјҢиҝҷдәӣиЎҢдёәдјҡи®©йӘ‘иЎҢиҖ…еӨұеҺ»йҒҝи®©зҡ„з©әй—ҙдёҺж—¶й—ҙгҖӮ

йҳІжҠӨиЈ…еӨҮзҡ„жӯЈзЎ®дҪ©жҲҙеҲҷжҳҜжңҖеҗҺдёҖйҒ“йҳІзәҝгҖӮз»ҹи®ЎжҳҫзӨәпјҢ75% зҡ„з”өеҠЁиҮӘиЎҢиҪҰйӘ‘иЎҢдәәжңӘжҢү规е®ҡдҪ©жҲҙе®үе…ЁеӨҙзӣ”пјҢиҪҪдәәж—¶еҗҺеә§д№ҳе‘ҳеӨҙзӣ”дҪ©жҲҙзҺҮд»… 4%пјҢиҖҢеӨҙйғЁи§Ұең°жҳҜ "ејҖй—ЁжқҖ" дәӢж•…дёӯжңҖеёёи§Ғзҡ„еҸ—дјӨеҺҹеӣ гҖӮеҗҲж јзҡ„е®үе…ЁеӨҙзӣ”иғҪе°Ҷйў…и„‘жҚҹдјӨйЈҺйҷ©йҷҚдҪҺ 60% д»ҘдёҠпјҢйӘ‘иЎҢеүҚеҠЎеҝ…жЈҖжҹҘеӨҙзӣ”жҳҜеҗҰжүЈзҙ§пјҢйҒҝе…Қеӣ иЈ…еӨҮеӨұж•ҲйҖ жҲҗдәҢж¬ЎдјӨе®ігҖӮ

xc体育,XC-Sports,xcsport体育,XC sports,XCSport官方平台еӣӣгҖҒеҸҢеҗ‘е®ҲжҠӨпјҡдёҚжӯўдәҺйӘ‘иЎҢиҖ…зҡ„е®үе…Ёе…ұиҜҶ

йҳІеҫЎжҖ§йӘ‘иЎҢзҡ„жҲҗж•ҲпјҢзҰ»дёҚејҖй©ҫд№ҳдәәе‘ҳзҡ„й…ҚеҗҲдёҺжі•еҫӢзҡ„зәҰжқҹгҖӮжҲҗйғҪзҪ‘зәҰиҪҰдәӢж•…дёӯпјҢиӢҘеҸёжңәиғҪжҸҗеүҚжҸҗйҶ’д№ҳе®ўи§ӮеҜҹи·ҜеҶөпјҢд№ҳе®ўиғҪйҮҮз”ЁжӯЈзЎ®зҡ„ејҖй—Ёж–№ејҸпјҢжӮІеү§жң¬еҸҜйҒҝе…ҚгҖӮзӣ®еүҚе·Іиў«е№ҝжіӣжҺЁе№ҝзҡ„ "иҚ·ж°ҸејҖй—Ёжі•"пјҢиҰҒжұӮй©ҫд№ҳдәәе‘ҳз”ЁзҰ»иҪҰй—ЁжңҖиҝңзҡ„жүӢејҖй—Ё вҖ”вҖ” е·Ұдҫ§дёӢиҪҰз”ЁеҸіжүӢпјҢеҸідҫ§дёӢиҪҰз”Ёе·ҰжүӢпјҢиҝҷдёӘеҠЁдҪңиғҪејәеҲ¶иә«дҪ“иҪ¬еҠЁи§ӮеҜҹеҗҺж–№пјҢжңүж•ҲеҮҸе°‘зӣІеҢәйЈҺйҷ©гҖӮ

"дёӨж®өејҸејҖй—Ё" еҗҢж ·еҖјеҫ—жҷ®еҸҠпјҡе…ҲжҺЁејҖдёҖжқЎй—Ёзјқи§ӮеҜҹи·ҜеҶөпјҢзЎ®и®Өе®үе…ЁеҗҺеҶҚе®Ңе…ЁејҖй—ЁпјҢж—ўз»ҷйӘ‘иЎҢиҖ…з•ҷеҮәеҸҚеә”ж—¶й—ҙпјҢд№ҹиғҪйҒҝе…ҚиҪҰй—ЁзӘҒ然еӨ§ејҖйҖ жҲҗзҡ„зҢӣзғҲж’һеҮ»гҖӮжӯӨеӨ–пјҢй©ҫ驶дәәеҝ…йЎ»е…»жҲҗ规иҢғеҒңиҪҰд№ жғҜпјҢиҝңзҰ»йқһжңәеҠЁиҪҰйҒ“гҖҒдәәиЎҢжЁӘйҒ“зӯүеҢәеҹҹпјҢеҒңиҪҰеҗҺдё»еҠЁжҸҗйҶ’еҗҺжҺ’д№ҳе®ўд»ҺеҸідҫ§дёӢиҪҰ并и§ӮеҜҹи·ҜеҶөгҖӮ

жі•еҫӢеұӮйқўзҡ„зәҰжқҹжӣҙдёҚеҸҜжҲ–зјәгҖӮж №жҚ®гҖҠйҒ“и·ҜдәӨйҖҡе®үе…Ёжі•гҖӢеҸҠе®һж–ҪжқЎдҫӢпјҢеҸёжңәиҝқ规еҒңиҪҰгҖҒжңӘеұҘиЎҢжҸҗйҶ’д№үеҠЎпјҢд№ҳе®ўејҖй—ЁеҰЁзўҚйҖҡиЎҢпјҢеқҮйңҖжүҝжӢ…зӣёеә”иҙЈд»»гҖӮжҲҗйғҪдәӨиӯҰеҜ№ж¶үдәӢзҪ‘зәҰиҪҰеҸёжңәдёҺд№ҳе®ўзҡ„иҙЈд»»и®Өе®ҡпјҢжӯЈжҳҜеҜ№ "ејҖй—ЁжқҖ" дәӢж•…иҙЈд»»еҲ’еҲҶзҡ„жҳҺзЎ®зӨәиҢғгҖӮеӨҡең°е·Іе°Ҷ "иҚ·ж°ҸејҖй—Ёжі•" зәіе…Ҙй©ҫ驶е‘ҳеҹ№и®ӯеҶ…е®№пјҢйғЁеҲҶеҹҺеёӮеҜ№дёҚ规иҢғејҖй—ЁиЎҢдёәе®һж–ҪзҪҡж¬ҫеӨ„зҪҡпјҢд»ҺжәҗеӨҙйҒҸеҲ¶йЈҺйҷ©гҖӮ

дә”гҖҒжҜҸдёҖж¬ЎйӘ‘иЎҢпјҡжҠҠе®үе…ЁеҲ»иҝӣз»ҶиҠӮйҮҢ

еҪ“ 3.5 дәҝиҫҶз”өеҠЁиҮӘиЎҢиҪҰз©ҝжўӯдәҺеҹҺеёӮиЎ—е··пјҢ"ејҖй—ЁжқҖ" зҡ„йЈҺйҷ©еҰӮеҗҢйҡҗеҪўйҷ·йҳұжҪңдјҸеңЁжҜҸдёҖж®өи·ҜзЁӢдёӯгҖӮзҪ‘еҸӢй•ңеӨҙдёӢзҡ„жғЁеү§еҸҚеӨҚиӯҰзӨәжҲ‘们пјҡйӘ‘иЎҢе®үе…Ёд»ҺжқҘдёҚжҳҜеҚ•ж–№йқўзҡ„дәӢпјҢж—ўйңҖиҰҒй©ҫд№ҳдәәе‘ҳе®ҲдҪҸ "ејҖй—ЁеүҚи§ӮеҜҹ" зҡ„еә•зәҝпјҢжӣҙйңҖиҰҒйӘ‘иЎҢиҖ…дё»еҠЁжһ„е»ә "и·қзҰ» + йҖҹеәҰ + и§ӮеҜҹ" зҡ„йҳІеҫЎдҪ“зі»гҖӮ

и®°дҪҸйӮЈеҸҘе®үе…ЁеҸЈиҜҖпјҡ"и§ҒиҪҰе°ұиҝңпјҢйҒҮеҒңеҲҷж…ўпјҢи·ҜеҶөйў„еҲӨпјҢе®үе…Ёзӣёдјҙ"гҖӮ1 зұізҡ„и·қзҰ»гҖҒдёҖж¬ЎеҮҸйҖҹгҖҒдёҖзңји§ӮеҜҹпјҢжҲ–и®ёе°ұиғҪиәІиҝҮдёҖеңәжӮІеү§гҖӮжҜ•з«ҹпјҢеҜ№дәҺжҜҸдёҖдҪҚйӘ‘иЎҢиҖ…иҖҢиЁҖпјҢйҳІеҫЎжҖ§йӘ‘иЎҢдёҚжҳҜеӨҡдҪҷзҡ„и°Ёж…ҺпјҢиҖҢжҳҜеҜ№з”ҹе‘ҪжңҖеҹәжң¬зҡ„е®ҲжҠӨгҖӮ